Vrai/faux : tout savoir sur la halte soins addictions du 10e

Focus

Mise à jour le 09/01/2026

Sommaire

Depuis que la Suisse a ouvert la voie en 1986, plus de 140 salles de consommation à moindre risque, aujourd’hui dénommées «haltes soins addictions », ont été implantées dans une dizaine de pays, dont une à Paris dans le 10e. Zoom sur ce dispositif de santé publique qui fait ses preuves à travers le monde.

Qu’est-ce qu’une halte soins addictions (HSA) ?

Présentation générale

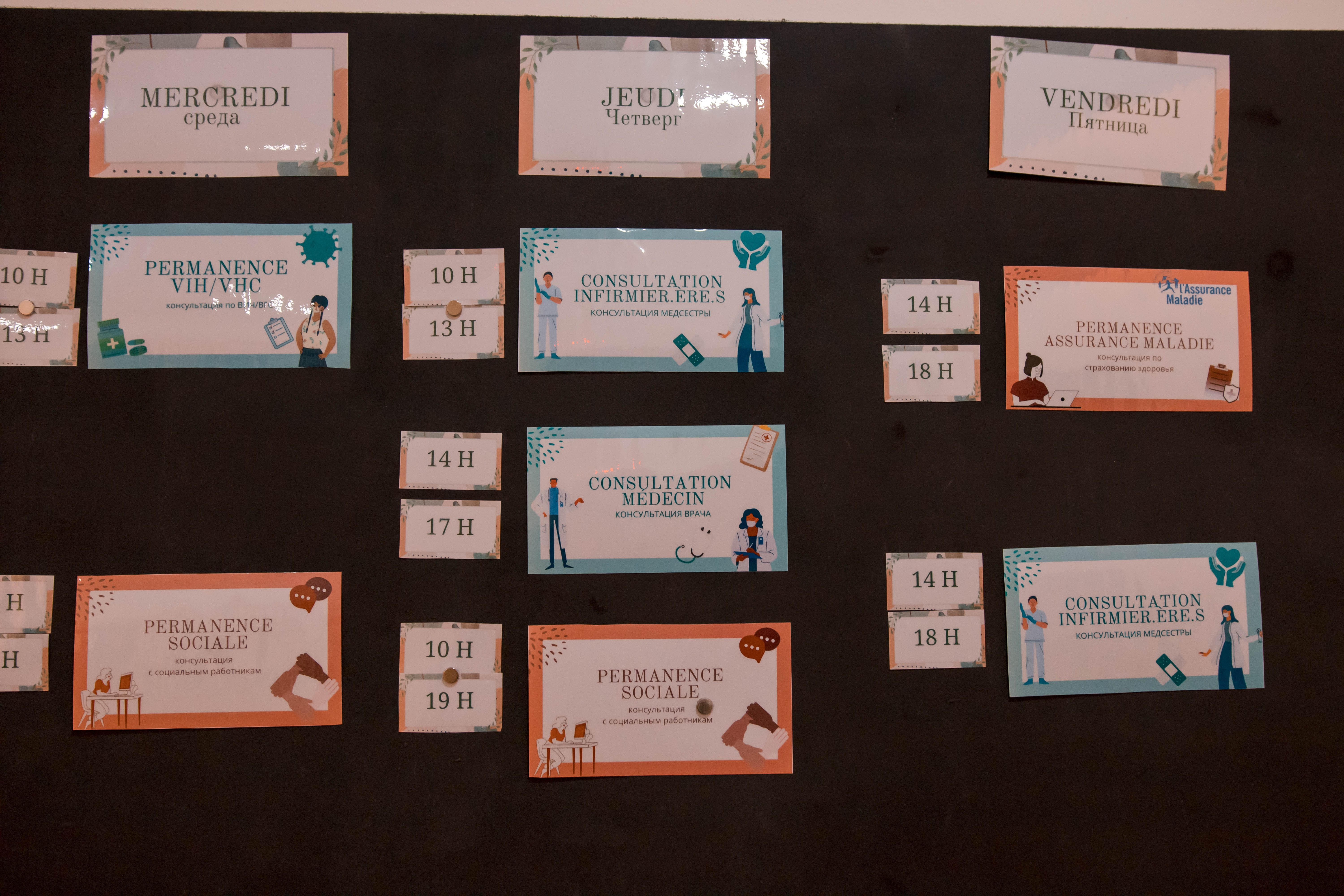

Une halte soins

addictions est un dispositif de santé

publique qui permet l’accueil d’usagers de drogues par une équipe professionnelle pluridisciplinaire

(infirmiers, médecins, éducateurs, assistants sociaux…).

Partout où il est

implanté, ce dispositif vise à apporter

une réponse locale, qui s’appuie sur une évaluation précise des besoins, et

constitue pour ses usagers une porte

d’entrée vers l’accompagnement social et le soin en offrant un accueil

inconditionnel, confidentiel et gratuit.

Les objectifs des

haltes soins addictions sont pluriels :

-

Réduire les risques de décès et de maladies graves pour les usagers de drogues à travers une consommation supervisée, dans un environnement respectant les règles d’hygiène fondamentales ;

-

Accompagner les usagers de drogues en leur donnant accès à un service de santé et à un suivi social pour favoriser leur réinsertion et restaurer leur dignité ;

-

Réduire l’usage de drogues et la présence de seringues dans l’espace public pour améliorer la sécurité et le cadre de vie des quartiers subissant des nuisances associées à la consommation de drogues.

Quelle efficacité ?

Le rapport d’évaluation

scientifique des deux haltes soins addictions françaises, situées à Paris et

Strasbourg, publié en 2021 par l’Institut national de la santé et de la

recherche médicale (INSERM), a confirmé l’intérêt et l’efficacité du dispositif

en soulignant :

-

des effets positifs sur la santé

-

un rapport coût-efficacité acceptable

-

et une absence de détérioration de la tranquillité publique.

Les

haltes soins addictions sont aujourd’hui soutenues

par la science et les associations médico-sociales comme un levier pour enrayer le phénomène de « scènes

ouvertes » de consommation de drogues, et elles suscitent l'adhésion d'un nombre croissant de

décideurs politiques et de riverains.

Un

rapport publié en France en novembre 2024 par l’Inspection générale de l’administration (IGA) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), commandé par les ministères de l’Intérieur et

de la Santé, a par ailleurs validé l’utilité de ces HSA, encore en phase

d’expérimentation sur le territoire français, et plaide pour leur pérennisation

ainsi que pour l’ouverture de nouveaux sites.

Zoom sur l’Espace Jean-Pierre Lhomme, la HSA du 10e

Un projet soutenu de longue date par la Ville de Paris

Le Conseil de Paris s'est

prononcé dès 2010 en faveur de

l'expérimentation d'une salle de consommation supervisée de drogues dans la

capitale, puis a renouvelé son vœu en 2013, avant de voter le financement d’une

telle salle en 2016.

Le Gouvernement s'est

lui aussi saisi du dossier et une loi a

été adoptée par le Parlement en 2015. Celle-ci autorise l'expérimentation

de salles de consommation à moindre risque sur le territoire dans les villes

candidates.

De son côté, l'équipe municipale du 10e,

sous l’égide du maire Rémi Féraud et

de Stéphane Bribard, alors élu en charge de la sécurité et prévention, s'est portée volontaire pour qu'une salle de

consommation à moindre risque soit ouverte dans l'arrondissement, au cœur du quartier de la Gare du Nord,

alors considéré comme une scène ouverte

de consommation de drogues et régulièrement sujet à des problèmes de

sécurité et de santé publique. C’est ainsi que l’Espace Jean-Pierre Lhomme a

ouvert ses portes, rue Ambroise Paré dans le 10e, en octobre 2016.

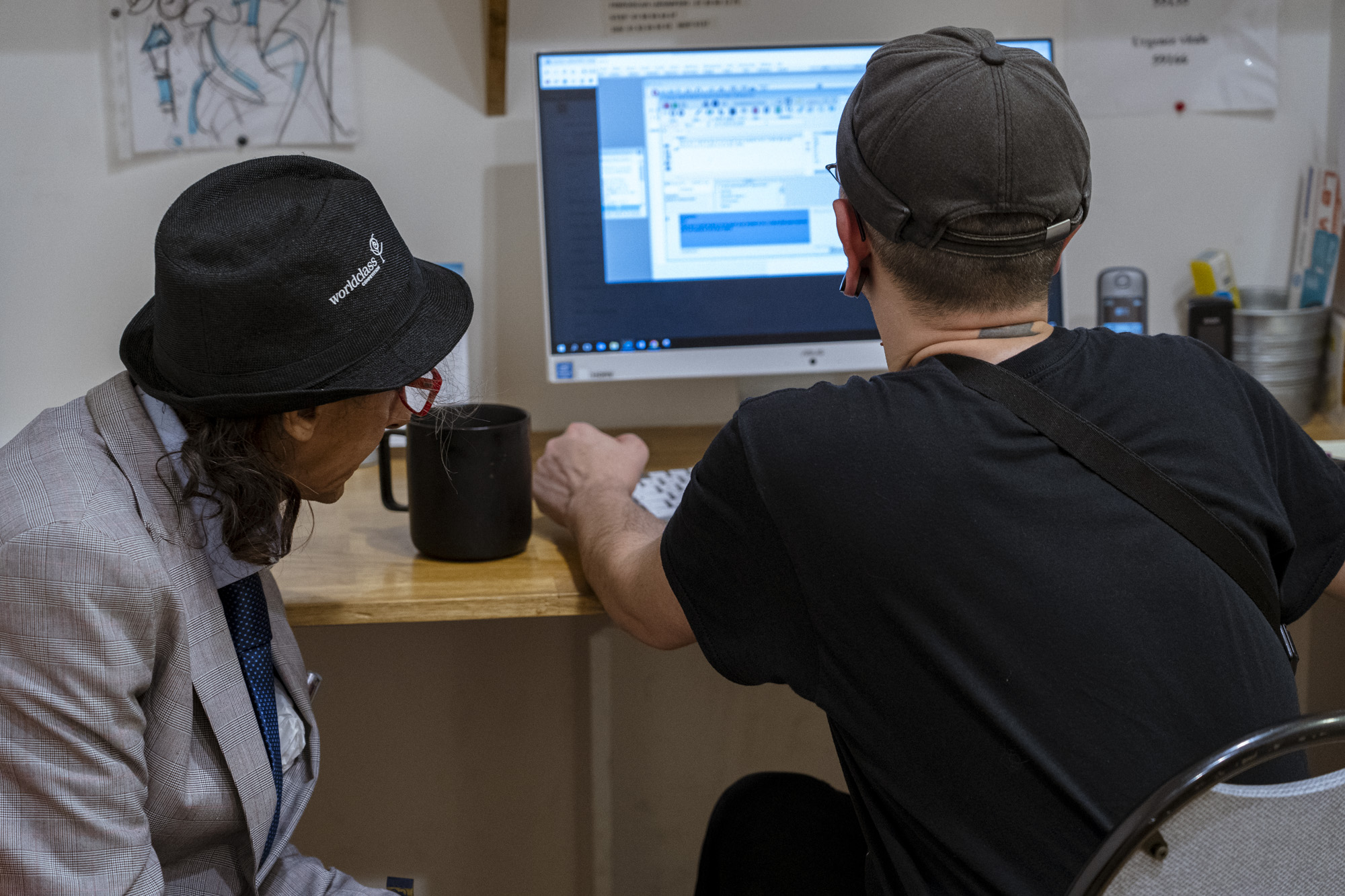

Un lieu d’accueil et d’accompagnement encadré par une équipe professionnelle pluridisciplinaire

Fondé et géré par l’association Gaïa- Paris, l’Espace

Jean-Pierre Lhomme fournit depuis 2016 un espace sécurisé aux usagers de

drogues, majoritairement en situation de grande précarité, pour consommer leurs

substances et avoir accès à des services de soins et de suivi social. Aucun produit n’est fourni sur place.

Situé au sein de

l’hôpital Lariboisière, cette structure constitue à ce jour l’unique halte

soins addictions de la capitale. Adossée au Centre d’Accompagnement et

d’Accueil à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD),

établissement médico-social également géré par l’association Gaïa-Paris, elle s’inscrit

dans le prolongement des actions de

réduction des risques et des

dommages mises en place depuis plus de 30 ans en France, et complète les

dispositifs présents sur le territoire parisien.

L’équipe

professionnelle qui intervient au sein de l’espace Jean-Pierre Lhomme se

compose d’éducateurs, d’infirmiers et

d’assistants sociaux salariés. Deux médecins-psychiatres interviennent également

à mi-temps. Des médiateurs chargés de l’accueil et de la fluidité de l'accès au

site complètent l’équipe, par ailleurs appuyée par une trentaine de bénévoles à

l’année.

La phase

d’expérimentation de cette structure, autorisée par la loi de modernisation du

système de santé de 2016, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2027 par un amendement transpartisan, qu’a entériné le vote du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2026.

Quelques chiffres

▶ 781 : nombre de personnes accueillies à l’espace Jean-Pierre Lhomme pour un total de 70 888 consommations de drogues

▶ 194 : nombre moyen de consommations de drogues évitées chaque jour grâce à ce dispositif

▶ 64 % : pourcentage d’usagers accueillis en 2023 par la HSA qui n’avaient aucun suivi médical ou social pour leur addiction

▶ + 3 500 : nombre de consultations de soins et sociales réalisées par la HSA en 2023

▶ 194 : nombre moyen de consommations de drogues évitées chaque jour grâce à ce dispositif

▶ 64 % : pourcentage d’usagers accueillis en 2023 par la HSA qui n’avaient aucun suivi médical ou social pour leur addiction

▶ + 3 500 : nombre de consultations de soins et sociales réalisées par la HSA en 2023

Contact

Horaires : 7 jours sur 7, de 9h30 à 20h30

Adresse : 4, rue Ambroise Paré - Paris 10e

Contact : 01 77 72 22 15 / [association puis gaia-paris.fr après le signe @]nffbpvngvba@tnvn-cnevf.se[association puis gaia-paris.fr après le signe @]

Accès réservé aux

personnes majeures.

Le Comité de voisinage

Réunissant acteurs de

l'expérimentation, élus, riverains, associations de santé ou encore

institutions et entreprises locales, un Comité de voisinage se tient à intervalle régulier en Mairie du 10e

pour discuter et échanger sur le fonctionnement de la HSA, son efficacité et

ses impacts.

Les

comptes rendus sont publiés après leur validation en comité de voisinage. Ils sont à retrouver au format numérique à la fin de cet article.

Usagers et riverains engagés pour la défense de la HSA

Plusieurs collectifs de riverains se sont créés pour défendre la halte soins addiction du 10e depuis son ouverture, tels que Action Barbès ou encore le collectif des parents de l'école Belzunce.

Créé fin 2024, un nouveau collectif de soutien à la halte soins addictions du 10e, baptisé Collectif la Traverse du 10e, réunit désormais usagers du service, habitants du quartier et

professionnels de la réduction des risques afin de donner de la visibilité à ce

dispositif et de lutter contre les idées reçues en appelant à sa pérennisation.

Envie d'en savoir plus et de rejoindre le collectif ? Écrivez à l'adresse suivante : [collectifparisien75010 puis gmail.com après le signe @]pbyyrpgvscnevfvra75010@tznvy.pbz[collectifparisien75010 puis gmail.com après le signe @].

HSA : halte aux idées reçues !

Cette foire aux questions est en partie tirée du site de Fédération Addiction.

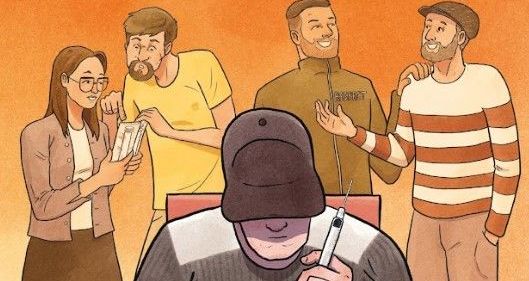

« Les haltes soins addictions sont des “salles de shoot” »

Extrait de la bande dessinée "À moindres risques", de Mat Let (août 2024, éditions La Boîte à Bulles)

Crédit photo :

Mat Let

INEXACT | L’expression « salle de shoot », qui reste très

fréquemment utilisée, ne rend pas compte de ce qu’il se passe réellement dans

une halte soins addictions. Si les consommateurs de drogues y sont

effectivement accueillis pour consommer des produits dans des conditions

d’hygiène qui réduisent les risques pour leur santé (notamment en limitant les

risques de plaies, d’abcès et de transmissions de maladies comme le VIH et

l’hépatite C), il peut s’agir certes d’injection mais également d’inhalation. Plus important encore, le travail des

professionnels de la salle ne se limite pas à cela. Les usagers peuvent ainsi

bénéficier d’un accompagnement médical (consultations avec un médecin ou un

infirmier, réorientation vers des services d’addictologie ou de psychiatrie…)

et social (questions administratives, d’hébergement, de logement, de justice,

etc.). Parler de « salle de shoot » est donc réducteur par rapport à la

réalité.

« La création d’une halte soins addictions entraîne l’installation de toxicomanes dans le quartier où elle est implantée. »

FAUX | Les haltes soins addictions ne sont jamais

installées au hasard. Ainsi à Paris, le quartier de la Gare du Nord est depuis

de nombreuses années fréquenté par des usagers de drogues en errance : depuis

les années 1980 pour les consommateurs d’héroïne, et depuis les années 1990

pour les consommateurs de crack. Il est donc faux de dire que c’est la HSA qui

a poussé les consommateurs à être présents sur ce site. De plus, selon l’étude publiée par l’INSERM, l’installation de la salle dans le quartier de

la Gare du Nord a permis de réduire le nombre de consommations dans l’espace

public et de diviser par trois le nombre de seringues abandonnées dans la rue,

chiffre en cohérence avec les données enregistrées dans d’autres pays (-50 % à

Sydney, -75 % à Barcelone).

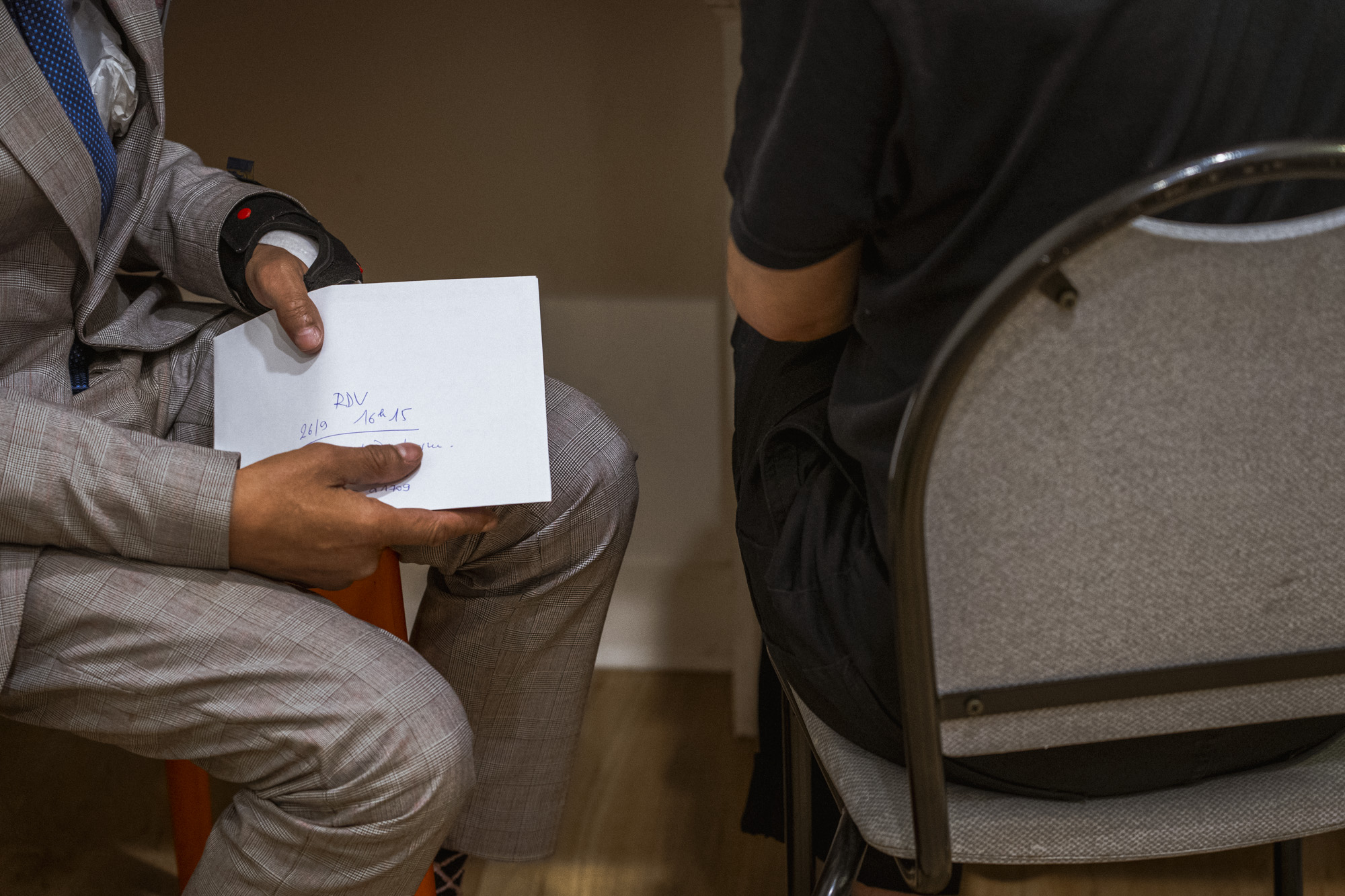

« Les haltes soins addictions poussent les consommateurs à continuer à prendre des drogues plutôt qu’à arrêter »

FAUX | La halte soins addictions s’inscrit dans un

dispositif pluridisciplinaire qui permet non seulement l’accueil mais aussi

l’accompagnement et la réinsertion des usagers de drogue. Les personnes

accueillies font généralement partie d’un public très précaire et cumulent

souvent des soucis d’addiction avec des problèmes de logement, d’emploi, de

santé mentale, etc. En fréquentant une halte soins addictions, outre l’impact

bénéfique lié à la consommation supervisée (réduction des risques de surdoses

ou de transmissions de maladies), ces personnes peuvent avoir accès à des

services médicaux, des traitements des addictions pour celles qui le

souhaitent, et un accompagnement social favorisant leur réinsertion.

« Plutôt qu’accompagner la consommation de drogue, il faudrait forcer les toxicomanes à se sevrer »

FAUX | Forcer des personnes souffrant d’une addiction

à se sevrer n’est pas efficace. Selon la Haute Autorité de Santé : « La

fréquence des rechutes et des décès après un sevrage forcé montre que la

contrainte et les pressions sont non seulement incompatibles avec

l’établissement d’un contrat de soin, mais aussi inefficaces au plan

thérapeutique voire nuisibles. » Les addictions sont au cœur de

problématiques médicales, sociales, psychiatriques. La halte soins addictions

est une porte d’entrée vers un dispositif qui peut conduire vers le soin.

« L’installation d’une halte soins addictions dans un quartier y entraîne une hausse de la délinquance »

FAUX | En France comme dans les nombreux pays où existe

un tel dispositif, les études montrent que l’implantation d’une salle de

consommation a un impact neutre, ou positif, sur la sécurité du quartier où

elle est implantée. L’étude de l’INSERM publiée en 2021 sur les salles de Paris

et Strasbourg indique notamment une baisse de 15 à 28% des délits commis par

les consommateurs de drogue ayant recours à la HSA par rapport à ceux qui ne la

fréquentent pas. Un constat partagé par le commissariat du 10e arrondissement

de Paris, où est implantée la halte soins addictions.

« Il existe un périmètre de 300 mètres autour d’une halte soins addictions où la police ne peut pas intervenir sur les trafics »

FAUX | La loi de 2016 autorisant les haltes soins

addictions prévoit une immunité pour les usagers à l’intérieur de la salle, et

une circulaire du Garde des sceaux

indique que les usagers qui se rendent à la salle bénéficient d’une tolérance à

ses abords pour apporter leurs produits, ce qui a été rappelé par le procureur de Paris. En revanche, le

trafic de drogues reste interdit partout, y compris aux abords de la salle. La

circulaire prévoit même une « politique

pénale empreinte de fermeté. » Les forces de police restent par

ailleurs présentes autour de la salle comme partout ailleurs et y procèdent à

des interpellations pour des infractions multiples.

« Il faut implanter les haltes soins addictions loin des quartiers résidentiels »

MAUVAISE IDÉE | L’installation d’une HSA loin

du lieu de consommation dans l’espoir d’y attirer les usagers a été testée dans

d’autres pays et cela ne fonctionne pas. L’implantation d’une salle de

consommation n’est jamais choisie au hasard : elle vise à contenir la « scène

ouverte », c’est-à-dire la consommation de drogue dans l’espace public.

« Les haltes soins addictions sont implantées sans consulter les riverains »

INEXACT | Les associations et les pouvoirs publics

associent les riverains, non seulement à l’implantation mais également au

fonctionnement de la halte soins addictions. À Paris, un comité de voisinage se

réunit à intervalle régulier afin de répondre aux questions et préoccupations

des riverains et de faire le lien entre les différents acteurs. Association

gestionnaire, élus, riverains, administration et agents de police en font

partie. Les comptes rendus de ce comité sont disponibles sur cette page.

D’autres dispositifs de dialogue existent, à l’image du Groupe Partenarial

Opérationnel des deux gares, coordonné par le Commissariat central du 10e.

« La salle de consommation du 10e n’est pas proportionnée aux besoins parisiens »

VRAI

| La HSA installée depuis 2016 dans le 10e est l’unique salle de

consommation de la capitale. Plus encore, c’est l’unique dispositif du genre

dans toute l’Île-de-France, un territoire qui compte pourtant 12 millions

d’habitants. Selon les derniers chiffres de l’Observatoire européen des drogues

et des toxicomanies (aujourd'hui devenu l'Agence de l’Union européenne sur les drogues, ou EUDA) en 2022, on recensait 92 salles opérationnelles dans

douze pays européens. Parmi les pays recensés, l’Allemagne et les Pays-Bas

arrivent en tête avec 25 salles sur leur territoire, la ville d’Hambourg en

comptant 5 à elle seule. Suivent la Suisse (14 salles) et l’Espagne (13 salles).

En 2024, la France n’en compte toujours que 2.

« Les salles de shoot créent plus de problèmes qu’elles n’en règlent »

FAUX | Ces mots prononcés le 6 novembre 2024 par Bruno Retailleau, alors ministre de l’Intérieur, sont contredits par les conclusions du rapport commandé par les

ministères de l’Intérieur et de la Santé à l’IGA-IGAS concernant les haltes

soins addictions en 2024, et par celles du rapport scientifique sur

l’évaluation des salles de consommation à moindre risque commandé par la Mildeca à l’Inserm en

2021. Entre autres éléments, ce dernier pointe :

-

une diminution de 11 millions d’euros des coûts médicaux chez les usagers de drogues fréquentant les HSA ;

-

une diminution significative des seringues abandonnées dans l’espace public, dont le nombre a été divisé par 3 depuis l’ouverture de la salle (les seringues ramassées autour de la salle sont quant à elles passées de 150 à moins de 10 par jour à Paris) ;

-

une diminution des injections dans l’espace public ;

-

une baisse de la mortalité par surdose ;

-

une réduction de 69 % du partage des seringues ;

-

une diminution de la transmission du VIH et VHC ;

-

une diminution du nombre de faits de délinquance aux abords de la HSA comme dans l'ensemble du 10e (-10 à -20 % d'infractions commises sur deux ans aux abords immédiats de la HSA) ;

-

un consensus dans l’opinion générale en France, avec 80,2 % de personnes favorables aux HSA, 75,9 % de personnes favorables à l’ouverture de nouvelles salles de consommation sur le territoire, et 55,1 % de personnes favorables à l’ouverture d’une HSA dans leur propre quartier.

Les inspecteurs de l’IGA-IGAS

appellent de leur côté à « inscrire dans le droit commun » ces

dispositifs, encore sous statut expérimental, « afin de prévoir, en droit,

la possibilité d’ouvrir de nouveaux espaces de consommation supervisée ».

Les grandes dates de la réduction des risques en France

▶ 1980-1990 : Une personne sur deux contaminée par le

VIH-Sida est un usager de drogues

▶ 1987 : La vente de seringues en pharmacie sans

ordonnance est autorisée pour les personnes majeures

▶ 1989 : Médecins du Monde crée à Paris le premier

programme d’échange de seringues stériles, dans l’illégalité

▶ 1994 : Les traitements de substitution aux opiacés sont

mis en place

▶ 1995 : Des programmes d’échange de seringues s’ouvrent dans un cadre

légal

▶ 2004 : La réduction des risques est reconnue et

inscrite dans la loi de santé

▶ 2010 : L’expertise collective de l’INSERM préconise

l’expérimentation d’une SCMR

▶ 2012 : Le projet d’ouverture d’une SCMR est intégré

dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites

addictives 2013-2017

▶ 2013 : Les villes de Paris et Strasbourg se portent candidates pour

l’expérimentation d’une SCMR sur leur territoire

▶ Janvier 2016 : La loi de modernisation du système de santé

autorisant l’expérimentation des SCMR est promulguée, notamment grâce à

Gaïa-Paris et Médecins du Monde, qui ont porté les négociations et les efforts

de plaidoyer pour faire aboutir le projet

▶ Octobre 2016 : Ouverture de la SCMR Espace Jean-Pierre Lhomme

sur le site de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) dans le 10e

▶ Novembre 2016 :

Ouverture de la SCMR Argos à Strasbourg

▶ 2021 : L’INSERM publie un rapport d’évaluation qui confirme l’intérêt et

l’efficacité des SCMR

▶ 2022 : L’expérimentation est prolongée jusqu’en 2025, désormais sous

l’appellation Haltes Soins Addictions (HSA)

▶ 2024 : Les inspecteurs des affaires sociales et de l’administration publient

un rapport plaidant pour le maintien des HSA et l’ouverture de nouveaux sites

▶ 31 décembre 2025 : Fin de l’expérimentation et arbitrage des

pouvoirs publics sur l’avenir du dispositif

Pour aller plus loin

Une bande dessinée pour découvrir de l'intérieur la HSA du 10e

À moindres risques, de Mat Let

(août 2024, éditions La Boîte à Bulles, 22 €), raconte en images, après un an d’immersion dans la salle de

consommation du 10e, un lieu bien loin de l’image mortifère que continuent bien souvent à en donner les médias.

Réalisé en partenariat avec Médecins du monde, cette bande dessinée est une porte d’entrée dans un monde qui suscite bien des fantasmes et qui reste encore trop souvent méconnu. Mat Let y décrit, avec émotion et sincérité, un lieu de vie où se croisent des destins divers, souvent difficiles, et porteur d’espoir.

Ressources en ligne

Pour en savoir plus sur

le fonctionnement et l’efficacité des haltes soins addictions en France et dans

le monde, de nombreuses ressources sont accessibles gratuitement en ligne.

-

Rapport de la Fondation Jean Jaurès ("De la guerre contre les drogues à une politique de réduction des risques", 2025). www.jean-jaures.org

-

Dossier de presse : la halte soins addictions du 10e par Gaïa-Paris (2024)1,03 Mo

-

Rapport IGA/IGAS sur le dispositif des haltes soins addictions (2024) www.lemediasocial.fr

-

Rapport scientifique de l'INSERM sur les salles de consommation à moindre risque en France (2021)5,63 Mo

-

Rapport de la « mission flash » sur les salles de consommation à moindre risque réalisée à la demande de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale (2021) www2.assemblee-nationale.fr

-

Rapport de l’Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) et de Correlation sur les salles de consommation à moindre risque (2023) www.euda.europa.eu

-

Site Web de Fédération Addiction, premier réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie de France www.federationaddiction.fr

-

Le Magazine de la Santé : « Salle de shoot : réduire les risques malgré la polémique » (2021) www.youtube.com

-

Série de vidéos sur les salles de consommation à moindre risque réalisées par le collectif Mieux Agir Contre Le Crack (2021) www.youtube.com

-

« Ici je vais pas mourir », film documentaire de Cécile Dumas et Edie Laconi (2019) site.lookatsciences.com

Comptes rendus des comités de voisinage du 10e

-

N°14 - Compte-rendu du comité de voisinage du 23 avril 2024864 ko

-

N°13 - Compte-rendu du comité de voisinage du 17 mars 2021667 ko

-

N°12 - Compte-rendu du comité de voisinage du 5 novembre 20192,85 Mo

-

N°11 - Compte-rendu du comité de voisinage du 16 avril 2019168 ko

-

N°10 - Compte-rendu du comité de voisinage du 11 octobre 2018173 ko

-

N°9 - Compte-rendu du comité de voisinage du 29 mars 2018568 ko

-

N°8 - Compte-rendu du comité de voisinage du 19 décembre 2017495 ko

-

N°7 - Compte-rendu du comité de voisinage du 3 octobre 2017198 ko

-

N°6 - Compte-rendu du comité de voisinage du 5 juillet 2017151 ko

-

N°5 - Compte-rendu du comité de voisinage du 23 mai 2017747 ko

-

N°4 - Compte-rendu du comité de voisinage du 21 mars 2017981 ko

-

N°3 - Compte-rendu du comité de voisinage du 26 janvier 2017936 ko

-

N°2 - Compte-rendu du comité de voisinage du 21 novembre 2016854 ko

-

N°1 - Compte-rendu du comité de voisinage du 3 octobre 2016453 ko